„Wie alles zusammenhängt“

Carl Aigner im Gespräch mit Martha und Wolfgang Denk*

Was hat Sie zur Kunst gebracht?

Da gibt es zwei Wege. Zunächst war es indirekt mein Vater, der Kunstbücher hatte, diese aber in einem Kasten wegsperrte. Dieser Kasten machte meinen Bruder und mich sehr neugierig und interessiert und wir haben deshalb die Rückwand aufgebrochen, um an die versteckten Sachen zu kommen. Dabei entdeckten wir die Kunstbücher, die für mich eine neue Welt waren. Mein zweiter Weg zur Kunst war das Schwänzen der Turnstunden, als ich in Linz in das Gymnasium ging und so oft wie möglich die Neue Galerie am Hauptplatz – heute das Lentos – mit ihren Ausstellungen besuchte. Das waren meine ersten Quellen, die mich dazu brachten, Künstler werden zu wollen.

Sie haben dann den autodidaktischen Weg eingeschlagen und sind nicht auf eine der Kunstuniversitäten, damals Hochschulen, gegangen. Warum?

Ich war nach dem Linzer Gymnasium bei Ferdinand Melchar auf der Akademie am Schillerplatz in Wien. Ich habe dann 1967 meine erste Ausstellung in der Galerie Blutgasse gehabt, die vom Verkauf her so erfolgreich war, dass ich dachte, ich fange sofort an, freiberuflich als Künstler zu arbeiten. Es war für mich auch kompliziert, immer von St. Valentin nach Wien zu fahren, wo ich dann in Ateliers von verschiedenen Künstlern geschlafen habe. Es war nicht meine allererste Ausstellung, ich hatte schon Beteiligungen – in der Galerie Fuchs –, ich hatte eine gewisse Nähe zum Surrealismus in dieser Zeit.

Es ist Ihnen nicht schwergefallen, sich für den Status freier Künstler zu entscheiden?

Ganz so einfach war es nicht. Meine Mutter war der Meinung, dass man, bevor man etwas so Verrücktes macht, einen ordentlichen Beruf lernen sollte. So habe ich in den Steyr-Werken von 1964 bis 1967 Modelltischlerei gelernt und nach drei Jahren auch abgeschlossen.

Was hat Sie dann dazu gebracht, sich auf Malerei und Zeichnung zu konzentrieren?

Es hat mich am meisten interessiert. Als ich beim Bundesheer in die Maria-Theresien-Kaserne gekommen bin, habe ich den Auftrag bekommen, ein sehr großes Schlachtenbild zu malen, was ich auch tat. Daher musste ich kaum militärische Aktionen mitmachen.

Womit haben Sie sich in den 1960er Jahren bezüglich Kunst auseinandergesetzt?

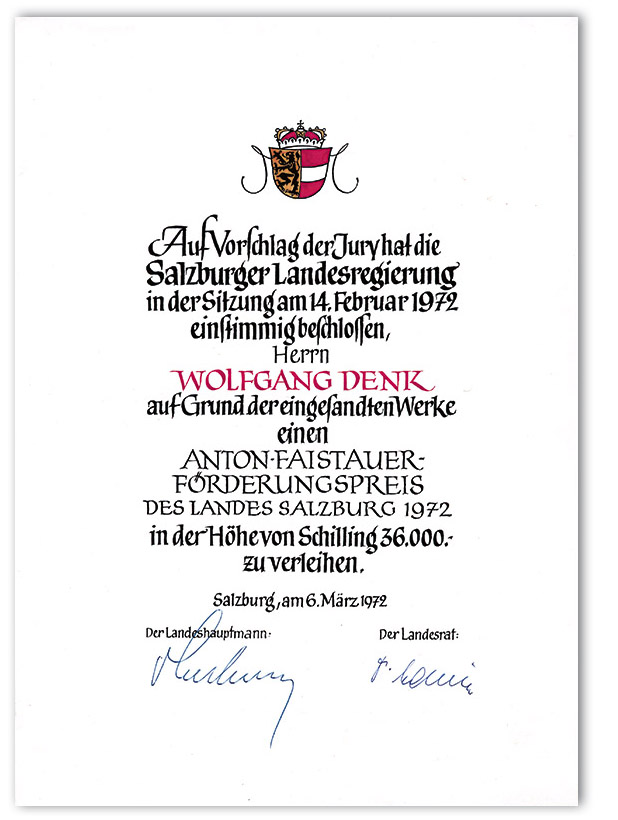

In den späten 1960er Jahren bestimmen hinsichtlich der Farben Pop-Art-Elemente Ihre Arbeiten. Damit haben Sie auch 1971 den „Faistauer-Preis“ erhalten. Als Halb-Autodidakt war ich damals natürlich sehr stolz, diesen Preis gewonnen zu haben. Es waren ja fünfhundert, auch internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zur Pop-Art: Ich bin damals oft nach England gefahren, wir waren auch auf der documenta 5 1972 in Kassel, wo viele amerikanische Photorealisten vertreten waren, die mich sehr interessierten. Ich habe dort auch Hermann Nitsch erstmals kennengelernt. Ich habe damals das Surrealistische in das Pop-Art-mäßige in abgewandelter Form integriert. Ich bin zur gleichen Zeit auch zu den Megalithsteinkreisen wie Stonehenge und Avebury nach Britannien gefahren. Bei meinen Zeichnungen sind dann die Farben der Pop-Art in weiterer, immer abstrakterer Form eingeflossen. Es war eine Mischung aus optischen und philosophischen Gründen, warum es von einem archaischen Realitätsbild zu Flugträumen, Vogelflugbildern und deren abstrakterem Charakter gekommen ist. Besonders durch meditative Verinnerlichung in den Steinkreisen entwickelte ich eine vielperspektivische Realitätswahrnehmung, die „absolut relativ“ wurde. Das war der Ausgangspunkt für die großformatigen Bilder, die von der Idee der Vogelperspektive geprägt sind.

War der Surrealismus für Sie damals ein wichtiges Thema Ihrer künstlerischen Auseinandersetzung?

Ganz früh nur. Ich habe ja damals in der Galerie Fuchs in der Millöckergasse ausgestellt.

Surrealismus und Photorealismus sind konträre Kunstdiskurse. Wie hat sich das bei Ihnen ergeben?

Ausgegangen bin ich von einer großen Serie, wo ich mich intensiv mit der Mayaschrift beschäftigte. Ich habe von den Mayaschriftzeichen ausgehend zunehmend abstrahierend gearbeitet.

Damit hat sich für Sie eine neue Perspektive eröffnet, Ur- und Frühgeschichte, die damit verbundenen Mythologien, das Archäologische – woher kam Ihre Motivation?

Meine Großmutter hat die germanischen Heldensagen alle auswendig gekonnt, das war meine erste Erfahrung auf der Suche nach dem Mythos, die bis jetzt anhält. Und die Idee: Vielleicht finde ich noch etwas. Da hat es begonnen. Und wie ich diese Mayaschriften gemalt habe, ist alles zusammengeflossen.

Wann war das?

Ende der 1960er Jahre. Damals war die Olympiade in Mexiko, wo Liese Prokop die Silbermedaille gewann. Ich hatte bis 1970 schon einige Großbritannienreisen gemacht und mir dabei gedacht, warum soll ich mich mit außereuropäischen Mythologien beschäftigen, wenn wir hier in Europa genauso spannende Mythen haben.

Das Archaische, das Prähistorische und seine Zeichenhaftigkeit haben Sie also sehr früh fasziniert?

Ja, und jetzt, etwa eintausend Bücher später, bin ich noch immer auf der Suche.

Das Reisen hat Sie sehr früh gepackt. Sie sind noch aus der Generation, wo das Reisen etwas sehr Essentielles für die künstlerische Arbeit war, nicht zu vergleichen mit heute – je nach Reiseziel billig, komfortabel, schnell. Inwieweit hat das Ihr Werk geprägt? Ich denke auch an Afrika und Susanne Wenger.

1973 waren wir, Martha und ich, auch in den USA, quasi die Woodstock-Generation, die Musik war allgegenwärtig. Ich habe wohl zwei Dutzend Mal Großbritannien, die Orkney Inseln und Hebriden et cetera bereist, vor allem zu den Steinkreisen, von denen es rund 1500 gibt und wovon wir wohl etwa 800 besucht haben. 1984 kam ich durch einen komplexen Zufall dazu, einen Freund in der Handelsdelegation in Lagos zu besuchen. Zur Reisevorbereitung bin ich in das Bundesministerium um einen Reisekostenzuschuss gegangen. Unerwartet war ich dann bei Minister Helmut Zilk, der mir von Susanne Wenger erzählte.

Wann haben Sie das erste Mal von ihr gehört?

1984. Und Ende 1984 war ich dann schon bei ihr in Nigeria. 1983 war Wenger das erste Mal wieder in Europa, beim Forum Alpbach. Da hatte sie Ministerin Firnberg getroffen, sie kannten sich aus dem Widerstand. Firnberg hatte ihr in Österreich eine Ausstellung angeboten. Und wie ich da so hineinstolperte – Susanne Wenger sagte immer, es gibt keine Zufälle –, sagte man mir im Ministerium, dass sie schon lange einen Kontakt suchten, der da vermitteln könnte. Und tapfer, wie ich damals war, sagte ich: Wenn Sie mir die Reise ermöglichen, dann mache ich es. Wenger hatte gerade in Lagos im Goethe-Institut eine Ausstellung, wo ich sie dann kennenlernte. Ich hatte ein Hin- und Rückreiseticket für 14 Tage und bin dann drei Monate in Oshogbo geblieben, habe mich mit allen dort angefreundet. Ich war damals ungeheuer beeindruckt von den spirituellen Erfahrungen und Erlebnissen. Ich hatte mich mit Indianerkulturen und ihren Mythen schon beschäftigt, wo es so wie bei Wenger nicht um europäische individuelle spirituelle Erfahrungen – also allein auf der Bergspitze, Erleuchtung –, sondern so wie bei dem 45-Millionen-Volk der Yoruba um die gemeinsame spirituelle Erfahrung geht.

Das war auch der Beginn Ihrer Auseinandersetzung mit „New Sacred Art“?

Ja. Es war so, dass Susanne Wenger mit mir „wie ein Wasserfall“ Gespräche geführt hat, als sie von meinen Erlebnissen und Gedanken hörte, und wir uns sehr gut verstanden haben. Als ich zurückkam, gab mir Minister Zilk seine Überlegungen bekannt, im Wiener Künstlerhaus eine Ausstellung von Susanne Wenger, quasi in Sichtweite von ihrem früheren Atelier in der Karlsgasse, veranstalten zu lassen. Und ich solle sie machen. Ich habe mir Bedenkzeit erbeten und dann zugesagt. Zum siebzigsten Geburtstag Susanne Wengers 1985 konnten wir die Ausstellung eröffnen.1

Das war der Anfang Ihrer Tätigkeit als Ausstellungsmacher und Kurator?

Ja, à la longue war es sogar der Auslöser für meine Kunsthallentätigkeit. Da ihre Werke sehr weit verstreut waren, in den USA, in Afrika, bekam ich so den Ruf, mit solchen komplexen Vorhaben zurande zu kommen.

Dazu kommen wir noch. Jetzt aber wieder zu Ihrer eigenen künstlerischen Arbeit. In welchem Bereich haben Sie diese Erfahrungen am meisten als Künstler geprägt?

Afrika, also das Yoruba-Land, hat mir eine Art Nackenschlag versetzt. Ich habe einige Zeit Bilder zum Thema Afrika gemacht, vor allem im Eindruck von den gewaltigen Osun-Flussschreinen im Dschungel des Regenwaldes. Ich habe mich auch in der Nacht dort aufgehalten und alles eindrucksvoll bis enterisch erlebt. Meine Auseinandersetzung mit der Yoruba-Kultur war schon da, aber ich habe versucht, die Ergebnisse auch in meine Formensprache zu übersetzen. Es gibt wenige zitatmäßige piktorale Einflüsse. Alles in möglichst reduzierter Art. Vor allem in Gesprächen mit Wenger, die mir sagte, dass sie in ihrer Arbeit so wenig Afrikanismen wie möglich verwendet, habe ich viel lernen können. Obwohl ich an die dreißig Mal in Afrika war, bin ich in meiner künstlerischen Arbeit doch distanziert geblieben.

In den 1990er Jahren begann eine neue Phase Ihres Arbeitens – Objekte, Plastiken entstehen. Was war der Auslöser dafür?

Hinsichtlich des Denkens kommt es von den „Flugtraumbildern“ mit den Grundrissen der Steinkreise, wo ich schon ziemlich stark geometrisch gearbeitet habe. Dann bin ich durch die Megalithmonumente – Standing stones – zu einem Übergang zu einer manifest skulpturalen Formensprache gelangt, wo ich zum Teil auch die Dimensionen meiner eigenen Körpergröße eingebracht habe. Es kam zu einer Materialerweiterung: Ich habe mit Graphit ja schon länger gearbeitet, und nun verband ich Graphit und auch Holzstrukturen mit Eisenplatten, die optisch sehr stark zusammenwirken. Ich setzte gefundene Materialien – Objets trouvés – in Bezug zu meiner Graphik.

Bevor wir zu Ihren institutionellen Aktivitäten kommen, wodurch Ihre freie Reisetätigkeit stark reduziert wurde – Sie waren fast immer mit Ihrer Frau Martha unterwegs. Wie war dieses Gemeinsame? Haben Sie, Martha, die Reisen eher passiv erlebt, quasi als Begleitung? Oder waren Sie auch eine treibende Kraft?

Martha: Was die Englandreisen betrifft, war ich schon vorher anglophil, es hat mich seit meiner Kindheit und Jugend interessiert, vor allem die britische Folkmusik. Wir haben gemeinsam begonnen, Musik zu machen.

Sie haben häufig an musikalischen Veranstaltungen teilgenommen. Die Musik spielte bei Ihnen eine wichtige Rolle.

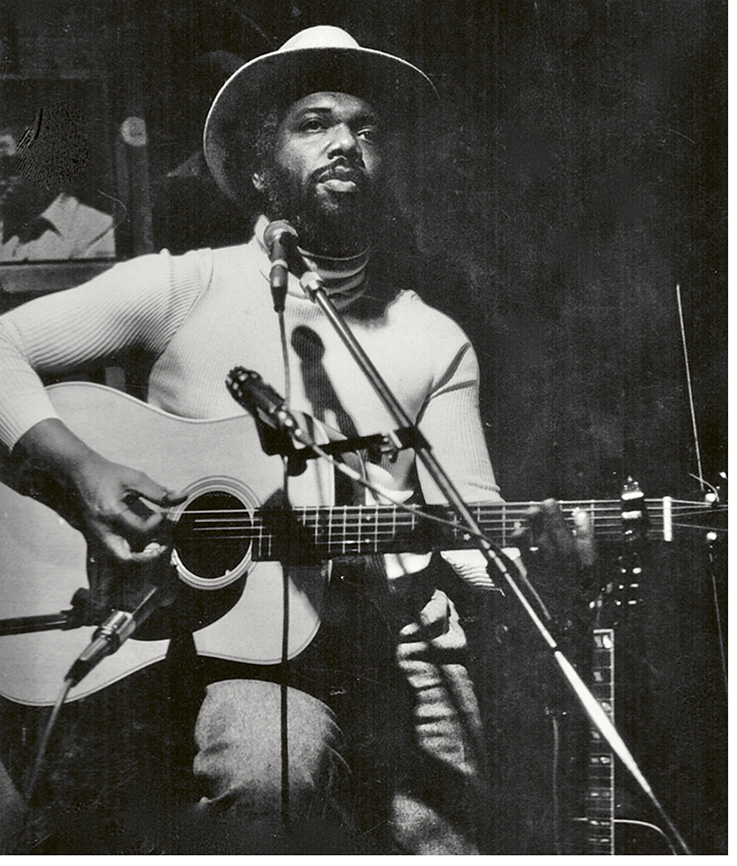

Martha: Wir haben uns die Englandfahrten so eingeteilt, dass wir in Cambridge beim größten englischen Folkfestival dabei sein konnten. Wir spielten beide Instrumente, ich Flöte und irische Trommel und Gitarre, Wolfgang bis zu seinem Unfall 2011 vor allem sehr gut Westerngitarre. Es war auch die Wiener Folk-, Rock- und Blues-Szene bei uns in Stetten. Die amerikanische und britische Folkmusik hat uns begeistert. So haben wir Amerika mit zwei Gitarren im Gepäck bereist und besuchten auch unseren Freund Philadelphia Jerry Ricks. Wir haben das Land von Montreal bis Tennessee bereist, auch North Carolina, wo wir den blinden Star-Gitarristen Doc Watson besuchten. Das besondere Interesse galt natürlich vor allem der New Yorker Kunstszene vom MOMA bis zum brodelnden Harlem.

Ihre Arbeiten haben intuitiv mit Musikalität zu tun, fast wie Klangnotationen, vor allem jene der letzten zwei Jahrzehnte. Wie ist das generell bei Ihnen, Wolfgang, mit der Musik und der bildenden Kunst?

Viele Künstlerinnen und Künstler arbeiteten und arbeiten mit der „Droge“ Musik, die oft konstitutiv für die Werke ist. Beim Malen höre ich Klassik und Moderne, hab mich auch intensiv mit komponierter Musik beschäftigt, beeinflusst auch durch amerikanische Musiker, die nicht so in Schubladen denken. Musik begleitet fast immer mein Arbeiten. Bei Musik habe ich keine Limits, was das Spektrum betrifft. Sie ist intensiver Teil meines Lebens, das fließt unbewusst sicher auch in meine Arbeiten ein.

Noch einmal zu Ihren plastischen Arbeiten der frühen 1990er Jahre: Haben Sie auf Ihr „Know-how“ als Modelltischler zurückgreifen können, auf ein handwerkliches Wissen?

Ich habe begonnen, sporadisch daran zu arbeiten, und habe für die Ausstellung in der Galerie der Hauptstadt Prag einige skulpturale Werke realisiert. Ich hatte dann noch eine sehr große Ausstellung zusammen mit Ona B. im Haus der Kunst in Brünn, wofür ich an meinen Plastiken weiterarbeitete.

Ihre Arbeit geht gegen Ende der 1990er Jahre stark in Richtung Zeichnung, Malerei und Zeichnung fließen sehr subtil ineinander. Was waren die Gründe für diese Weiterentwicklung?

Es ist so eine Art retrospektives Denken. Die Zeichnungen, die ich zu den Megalithmonumente gemacht habe, sind die ersten Spuren. Später war es gewissermaßen ein Rückgriff. Wenn man genau hinsieht, habe ich immer Phasen, die mehr Malerei oder mehr Zeichnerisches sind.

Es scheinen inhaltlich immer wieder archaische Symbole und Chiffren auf.

Ja, das ist sozusagen die inhaltliche Verschränkung. Bis hin zu den Drippings findet sich die Struktur von Chaos und Ordnung als ein sehr wichtiger Aspekt in meiner Arbeit im Spannungsfeld von Intuition und konzeptuellem Zugang.

Inwieweit nehmen Sie bewusst Bezug auf Jackson Pollock?

Für mich ist er der wichtigste Künstler der Moderne, was seine Ästhetik betrifft. Struktur, Rhythmen, Chaos, all das, was mich extrem interessiert, finde ich bei Jackson Pollock.

Was ist Ihr spezifischer Zugang zu seinem Werk?

Pollock kann man nicht nachahmen, das ist einzigartig, wie er das Gegenständliche auflöst, Bildstrukturen schafft, die nicht informell, sondern eher konzeptionell sind. Mich interessieren aber insbesondere jene Bilder, die unmittelbar vor seiner berühmten Drippings-Phase entstanden sind. Es sind die Binnenstrukturen, teilweise sogar archaische, an indianische Zeichen erinnernde Strukturen. Es interessiert mich auch der Aspekt, dass das Bild vom ganzen Körper gemacht wird, nicht nur aus den Händen heraus.

Sie arbeiten schon sehr früh in sehr unterschiedlichen Formaten. Wie ergeben sich Ihre Formate?

Ein Teil der Formate ergibt sich so wie bei vielen anderen auch aus praktischen Gründen – Transport, Arbeitsraum, Zugang zu Arbeitsräumen. Daraus resultieren die maximalen Formatgrößen. Viele, wie Nitsch, arbeiten mit drei Formaten, klein, mittel, groß. Das ist bei mir nie der Fall, sie ergeben sich bei mir meist intuitiv, wenn ich zu arbeiten beginne. Manchmal möchte ich ein großes Bild machen, manchmal ein kleines. Es ergibt sich quasi von selber. Wobei oft die Sehnsucht nach Riesenformaten bei mir vorhanden ist, für mich ist da etwas sehr Freies darin!

Wie ergibt sich bei Ihnen der Bildaufbau?

Die Grundierung ist etwas sehr Wichtiges für mich, da ich wegen der Notwendigkeit, sehr feine Bildstrukturen zu schaffen, Hartfaserplatten verwende – die alten, die noch rückseitig leicht gerillte Flächen haben. Ich habe dann oft die Grundierung mit Rasierklingen abgezogen, weil man die zeichnerischen Elemente nur auf einem sehr glatten Untergrund bewerkstelligen kann. Es sind viele Schichten, die dazwischen immer wieder poliert werden.

Was ist für Sie ein Bild? Franz Kafka hat einmal geschrieben, dass ein Buch sein soll wie die Axt für das zugefrorene Meer in uns, und Franzobel hat 1992, als er noch malte, gemeint, dass er davon träume, „ein Bild zu malen, das mehr Menschen dahinrafft als die Pest“. Wie hat sich für Sie das Bild in existentieller Hinsicht über die Jahrzehnte entwickelt?

Für mich ist das Bild in gewisser Weise ein Spiegel der Seele, auch wenn das banal klingt. Und jede Seele sucht eine andere. Es gibt eine Kommunikation auf innerster Ebene. Und das ist auch die Kardinalfrage für mich als Künstler. Man weiß nie, ob sich ein Bild jemals einem anderen erschließt. In der Art, wie es dann ist (im Sinne von „sein“), ist es immer auch der Versuch, Kommunikation aufzubauen.

Geht es da für Sie um Psychogrammatisches?

Das würde ich schon sagen, jedes Bild ist auch eine Art der Selbsterforschung. Es ist aber auch eine Art Welterkundung, genauer die Mitteilung von Welterkundung und -erfahrung, vor allem wenn man so wie ich glaubt, dass man philosophischästhetisch denkt, also nicht auf das Künstlerische reduzierbar ist. Man ist immer ein ganzer Mensch, der selbst erarbeitete Lebenserfahrungen zu vermitteln sucht.

Wie verorten Sie in Ihrem gegenwärtigen Arbeiten Ihre so umfangreichen Erfahrungen mit Mythologien, Archaischem, Spirituellem?

Es ist noch immer ein Spiegelbild der sogenannten „Heldenreisen“, wo man dann der wird, der man ist. Ich sehe mich noch immer in ständiger Entwicklung.

Ist Ihr künstlerischer Weg so etwas wie ein Königsweg für das Erfahren von Welt?

Wie gesagt, die Heldenreise steht dafür, schließt aber auch ein, dass der „Held“ wieder zurückkehrt und wie der Steinzeitmensch in seiner Höhle die Wände mit seinen magischen Zeichen „heiligt“. Es ist bei mir wie ein Prozess, wie bei dem Gedicht „Stufen“ aus Hermann Hesses „Glasperlenspiel“. Ich bin aber mehr auf der Chaosseite, mit Sehnsucht nach Ordnung.

Sie haben nur selten im klassischen Sinn gezeichnet?

Ja. Da sind vor allem die frühen Steinkreiszeichnungen. Aber da meine Bilder oft sehr zeichnerisch sind, geht das für mich durch meine gesamte Arbeit durch. Die Grenze zwischen Malen und Zeichnen löst sich oft auf, selbst bei der Auseinandersetzung mit dem Photorealistischen. Wer meine Art zu zeichnen sehen will, der kann sie auch erkennen.

Was hat Sie bei den Photorealisten damals so fasziniert? Sie selbst haben ja wenig photorealistisch gemalt.

Der Überraschungseffekt war für mich die Dimension ihrer Malerei – lebensgroße Formate! Das Farbliche in seiner reduzierten Weise ist für mich wichtig, es geht also um das optische Spektrum, das ich sehr sensibel zu realisieren versuche. Es gibt Frühwerke von mir, die genau das Gegenteil zu sein scheinen. Es gab dann einen Punkt, wo ich dieses Denken entwickelt habe, und zwar genau als ich den Faistauer-Preis bekommen habe. Ein Kunsthistoriker sagte damals: Denk ist ein Feind von allem Unklaren. Das hat mich aufgerüttelt, denn das bin ich nicht und will ich auch nicht sein. Ich wollte nicht nur mit knalligen Farben malen. Seit damals arbeitete ich bewusst am Unklaren, Unbekannten.

Der Faistauer-Preis war also eine starke Zäsur – nicht im Sinne der Bestärkung, weiterzuarbeiten wie bis dato, sondern für einen Neubeginn?

Ja, und es hat vom Künstlerischen her noch etwas eigenes gehabt: Salzburg ist in diesen Jahren für mich etwas Bohèmemäßiges geworden, ich war dann oft in der Stadt, hatte Einladungen zu Ausstellungen, war auf der Sommerakademie, habe dort Heinz Cibulka kennengelernt, woraus eine lebenslange Freundschaft geworden ist. Salzburg war eine wichtige Erfahrung für mich, in vieler Hinsicht also.

Wie war Ihre Erfahrung im Kunstbetrieb als Künstler?

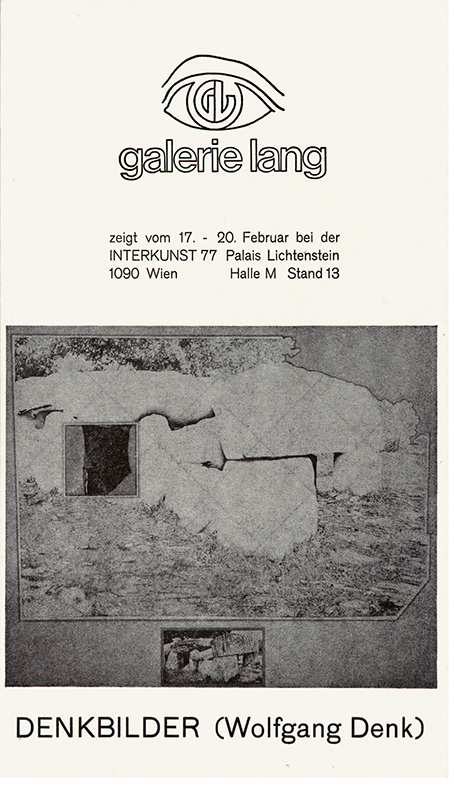

Meine Galerie war die Galerie Lang, die mich auch auf der Baseler Messe immer wieder recht erfolgreich vertreten hat. Für mich war das auch deshalb wichtig, weil ich dadurch die Kunstszene und Künstler aus der ganzen Welt kennenlernen konnte. Was mich oft genervt hat auf den Kunstmessen war, dass es immer nur um Verkauf und Geld ging, nie um die Kunst selbst.

Das war Ihr Einstieg in den Kunstbetrieb. Wie hat sich Ihr Werdegang als Kurator, Ausstellungsmacher und Institutionsgründer gestaltet? Die Susanne Wenger-Ausstellung war Ihr erstes kuratorisches Projekt?

Ja, es ist über das Ministerium verbreitet worden, dass – da die Werke von Wenger ja weltweit verstreut waren – Denk solche Ausstellungsprojekte machen könne. Das war dann für mich eine spannende Herausforderung.

Sie haben mit den inzwischen legendären „Balance.akten“ als Kurator ab 1988 in Niederösterreich zu wirken begonnen. Was hat Sie daran so fasziniert, dass es in kurzer Zeit ein erheblicher Teil Ihrer zukünftigen Arbeit wurde?

Ein wichtiger Aspekt war eben, dass ich mir mit der Wenger-Ausstellung den Ruf eingehandelt hatte, komplexe Ausstellungen machen zu können. Es begann dann mit Joachim Rössl und Peter Zawrel von der niederösterreichischen Kulturabteilung. Ich habe das Konzept entwickelt, in Baden, im ehemaligen Gefängnis in Amstetten und im Kulturhof Weistrach eine Kunstausstellung durchzuführen. In Letzterem entstand 1990/91 die Blau-Gelbe-Galerie, Heide Cejnek war da aktiv. Ich wollte auch schauen, ob mir das alles gelingt. Ich erinnere mich an die großen Lichtprojekte von Brigitte Kowanz in Baden; oder dann 1992 in der Minoritenkirche

in Krems, wo mit „Das andere Mittelalter“ die ersten Ausstellungen der neuen Kunsthalle Krems stattfanden.

Im Kontext der Landeshauptstadtgründung hat sich die bildende Kunst rasch institutionell zu etablieren begonnen. Wie hat sich das entwickelt?

Es ist dort vieles in glücklicher Weise zusammengetroffen – von den räumlichen Möglichkeiten bis zu den verantwortlichen Persönlichkeiten. Die Initialausstellung „Aus dem Zusammenhang“ in Belgrad, Prag, Erfurt, Bratislava und Krakau war 1988/89 schon ein Stück auf dem Weg zur Kunsthalle Krems. Davor fand 1988 an der heutigen Donau-Universität Krems das große internationale Ausstellungsprojekt „Das gläserne U-Boot“ statt, parallel zu meinen angesprochenen Donaufestival-Ausstellungen im Frauenbad Baden, im Stadtgefängnis Amstetten und im Kulturhof Weistrach. Niederösterreich setzte damit erste markante Zeichen bezüglich bildende Kunst.

Die Entscheidung für die Kunsthalle Krems ist relativ rasch gefallen. Wie haben Sie diese neue, unbekannte Herausforderung gesehen? Wie hat sich das für Sie entwickelt?

Wie immer hängt bei mir alles zusammen. Die Ausstellung „Aus dem Zusammenhang“ war international auf Tournee gegangen. Zu den Eröffnungen sind immer namhafte Kulturbeamte und Politiker gereist – Hilde Hawlicek, Liese Prokop, Landeshauptmann Ludwig. Aus der Situation in Skopje heraus, wo sich Ludwig über den Zustand des Ausstellungsortes heftig beschwert hatte, sagte ich zu ihm, dass wir nicht einmal eine Kunsthalle hätten in Niederösterreich. Daraufhin meinte er spontan: Dann bringen Sie mir ein Konzept. Das heutige Kunsthallengebäude, die alte Tabakfabrik, haben dann bei einem Rundgang Joachim Rössl, Dieter Ronte

und ich gefunden. Auch war die Situation so, dass Krems-Stein nicht wollte, dass sich das Gefängnis weiter ausbreitet. Da bot sich die Lösung als Kunstort an, die von Bürgermeister Erich Grabner bestens unterstützt wurde – auch ein Glücksfall. Es war eine unglaubliche Aufbruchszeit, Stichwort Mauerfall, mit neuen Ideen und Wegen auch für die Gegenwartskunst!2

Sie haben als Gründungsdirektor die Konzeption der Kunsthalle maßgeblich entwickelt und gemeinsam mit dem kaufmännischen Leiter Helmut Schäffer den Aufbau vorangetrieben, parallel zu Ihrer eigenen künstlerischen Arbeit. Sie haben aber auch weitere Ausstellungen kuratiert, vor allem in Prag – Schwarzkogler, Nitsch –, und sogar ein Atelier in Prag gehabt.

Ja, von 1989 bis 1999. Während des Aufbaus der Kunsthalle bin ich kontinuierlich in Prag gewesen, aber ich habe dort nicht meine eigenen künstlerischen Arbeiten gemacht, es ging um Kontakte, informellen Austausch, um so die Kunsthalle gut zu vernetzen. Die Eröffnung der von Architekt Adolf Krischanitz neu umgebauten Halle 1995 war ein Paukenschlag, in vieler Hinsicht wurden neue Wege beschritten. Das erste große internationale Ausstellungshaus in Niederösterreich!

2005 folgte dann Ihre nächste große institutionelle Arbeit, die Gründung und der Aufbau des Nitsch Museums in Mistelbach. Wie hat sich das für Sie konzeptionell gestaltet?

Das war ursprünglich nicht meine Idee. Nitsch hatte dem Landeshauptmann Erwin Pröll nahegelegt, ein Nitsch Museum zu bauen, und er hat das alte Gebäude der ehemaligen Heger-Fabrik vorgeschlagen. Es war Bürgermeister Christian Resch, der wesentlichen Anteil hatte. Joachim Rössl kannte meine langjährige Freundschaft mit Nitsch und schlug mich vor, um das Museum zu gründen, was auch Nitsch wollte. Aber es ging nicht nur um die Gründung des Nitsch Museums, sondern auch um das Museum Lebenswelt Weinviertel. Es entstand wesentlich mehr als das Nitsch Museum. Ich suchte die Architekten Johannes Kraus und Michael Lawugger aus. Sie wurden auch eingeladen, das Gesamtkonzept zu machen.3

Was waren für Sie als Künstler die wichtigsten Erfahrungen beim Kuratieren und beim Aufbau von zwei großen Kunstinstitutionen? Was hat Sie da als Künstler geprägt, auf Sie gewirkt?

Das Wichtigste war mein Ansatz, dass ich als Künstler die Perspektive vertrete, im gesamten künstlerischen Entstehungsprozess quasi aus dem Zentrum heraus involviert zu sein, und nicht wie Kunsthistoriker-Kuratoren erst dann, wenn die Werke fertig geliefert werden. Als Künstler sah ich mich mittendrin, was damals nicht immer verstanden wurde, vor allem wenn das Ausstellung-Machen selbst ein kreativer und nicht bloß wissenschaftlicher Prozess war.

Mehr Prozess als Konzept also aus der Sicht des Künstlers?

Ja, auf alle Fälle. Das Zweite war, dass ich mit einem künstlerischen Blick an die Sache ging, wodurch ich auch andere ästhetische Vorstellungen hatte. Das Konzept ist nur ein Teil, die Umsetzung in den Räumen der andere, für mich viel wichtigere Teil.

Sie haben die Ausstellung auch als einen künstlerischen Akt wahrgenommen. Oder wäre das übertrieben?

Für mich war das Ausstellungsmachen immer ein kreativer Akt. Es war immer ein Philosophieren über Kunst. Vom Atelier bis zum Hängen der Werke sind diese ja bloß ein paar Brettln, erst mit dem Hängen werden die Werke wieder Werke. Ich habe oft auch Intentionen meiner künstlerischen Arbeit mit kuratorischen Intentionen verknüpfen können.

Ausstellungen zu machen, das Kuratieren sind zeitintensive Arbeiten. Das bedeutet auch das Zurückstellen der eigenen künstlerischen Arbeiten. Wie ist es Ihnen damit als Künstler ergangen? Haben Sie darunter gelitten?

Es war manchmal schon einschränkend für mich. Aber ich bin kein Künstler, der einen fixen Arbeitszeitplan hat, sondern ich kann auch aus verschiedenen Situationen heraus arbeiten. Ganz am Anfang war es schwierig, und bei den plastischen Objekten. Es ist vieles ungeplant gekommen, da war das Hin und Her zwischen meiner künstlerischen Arbeit und dem Kuratieren der Werke von Kolleginnen und Kollegen insbesondere in der Aufbauphase einer Ausstellung nicht immer leicht. Wie immer habe ich es genommen, wie es gekommen ist. Wenn ich zurückdenke, welche Intensität ich vor meinem kuratorischen und institutionellen Engagement gehabt habe und wie es dann war, ist das nicht vergleichbar. Wenn ich mich als Künstler gefühlt habe, habe ich an meinen Bildern weitergearbeitet, so gut es gegangen ist. Die ersten zwei Jahre, 1992/93, war es allerdings fast unmöglich.

Sie haben mit Ihrer Frau Martha immer jemanden an Ihrer Seite gehabt, der ebenfalls beruflich mit leitender Verantwortung tätig war, aber Ihre Arbeit stets bestens unterstützt hat. Martha war eine oft unsichtbare Mitarbeiterin. Wie ist es Ihnen dabei ergangen?

Martha: Es war uns damals schnell klar, dass wir uns in der Umgebung von Krems ansiedeln wollten–, weil allein die Fahrzeiten von Stetten nicht mehr zu verantworten waren. Das Glück war, dass ich zu dieser Zeit den Posten der Kindergarteninspektorin für den Zentralraum Krems, St. Pölten antreten konnte. Die Übersiedelung zu managen, war meine Aufgabe, da Wolfgang keine Zeit mehr für Zusätzliches hatte. Ich konnte manches deshalb nicht miterleben, was den Aufbau der Kunsthalle betraf, weil ich beruflich ebenfalls viel unterwegs war.

Das war also auch für Sie, Martha, eine große Veränderung?

Martha: Ja, auf alle Fälle. Wir mussten unser Leben vielfach neu organisieren. Wolfgang: Stetten war für uns ja auch ein großer Treffpunkt für Kultur und Kunst, Freunde, Kollegen kamen, wir machten Musik- und Kunstfeste, ich verfügte über meine Zeit, Martha stand ja im Beruf als Kindergartenpädagogin – es war aber trotzdem ein ziemlich spontanes, freies Leben. Das hat sich dann radikal verändert. Aber Martha hat immer an den Reisen nach Britannien, Frankreich und Amerika und bei den vielen Veranstaltungen, Eröffnungen oder anderen speziellen Ereignissen meiner Aktivitäten teilgenommen, was mir sehr wichtig war.

Martha: Das Pendeln zwischen Pädagogik und Kunstwelt ist mir aber nicht schwergefallen, weil mich beides sehr interessiert und vielleicht auch weil ich Sternbild Zwilling bin.

Wolfgang: Seit 1995 ist unser Lebensmittelpunkt ein altes Weinbauerngehöft im Kamptal, wo wir auch einiges aus den 1970er und 1980er Jahren weiterentwickeln und intensivieren konnten.

* Das Gespräch fand im Mai 2018 im Atelier von Wolfgang Denk statt.

1 Wolfgang Denk ist künstlerischer Leiter der Susanne Wenger Foundation, die 2011 im Kunstquartier in

Krems eröffnet wurde; https://susannewengerfoundation.at

2 Zur Geschichte der Kunsthalle Krems siehe Kunsthalle Krems20+, herausgegeben von den Freunden

der Kunstmeile und Kunsthalle Krems, Krems 2016, insbesondere Seite 31ff.

3 Siehe dazu Museum Hermann Nitsch, herausgegeben vom MZM Museumszentrum Mistelbach, Mitherausgeber

Wolfgang Denk, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2007

1953 Schulanfänger, Photo: Denk

Großmutter Anna, Wolfgang, Bruder Peter, Mutter Elisabeth, 1962, Photo: Privat

Peter und Wolfgang Denk im Sommer 1959 in St. Valentin, Photo: Privat

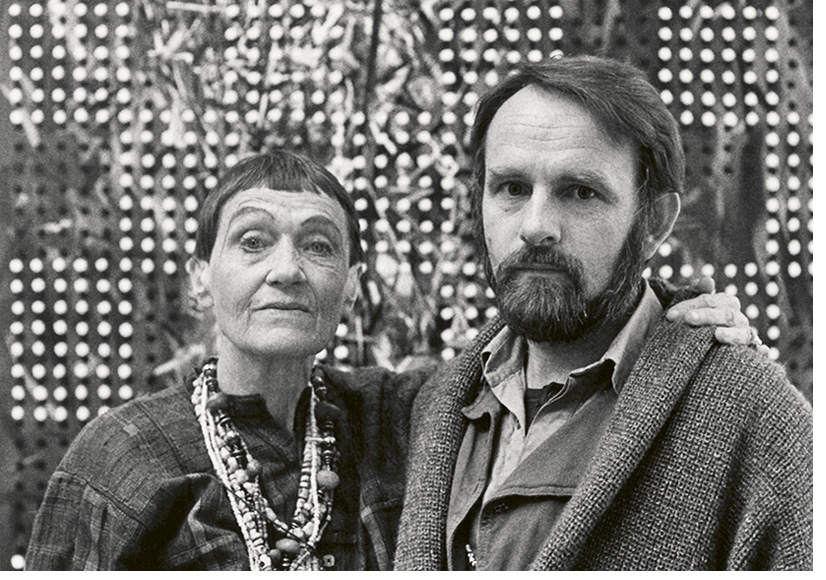

Martha und Wolfgang Denk im Atelier St. Valentin, 1972, Photo: Peter Denk

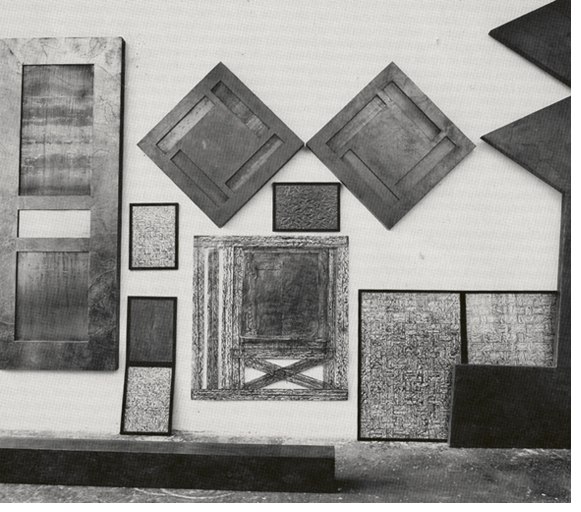

Atelier St. Valentin, 1972, Photo: Peter Denk

England Wolverhampton, 1972: Ray Hipkin muss unser Auto abschleppen, Photo: Denk

Susanne Wenger, Wolfgang Denk im Atelier Denk in Stetten, 1989, Photo: Denk

Susanne Wenger (1915–2009) mit Prinzessin Yeye Doyin Olosun und Highpriest Sangodare Gbadegesin Ajala, ihren Adoptivkindern, vor dem Denk-Hof in Zöbing NÖ, 2004, Photo: Denk

Wolfgang Denk, Susanne Wenger in Oshogbo, 2007, Photo: Privat

Katalog 1982 NÖArt, Galerie Künstlerhaus Wien, Megalithkulturen, Flugträume, Photo: Denk

Steinkreise, Flugträume, Basel 1978, Photo: Denk

Cambridge, Folkfestival, 1975, Photo: Denk

Berühmt und folgenreich unsere Feste mit Musik in Stetten um 1983, u.a. Franz Xaver Schmid, Peter Denk, Martha Denk, Marion Mauthe, Leopold Kogler, Walter Ebenhofer, Photo: Denk

Bluesgigant Philadelphia Jerry Ricks, 1985, Photo: Privat

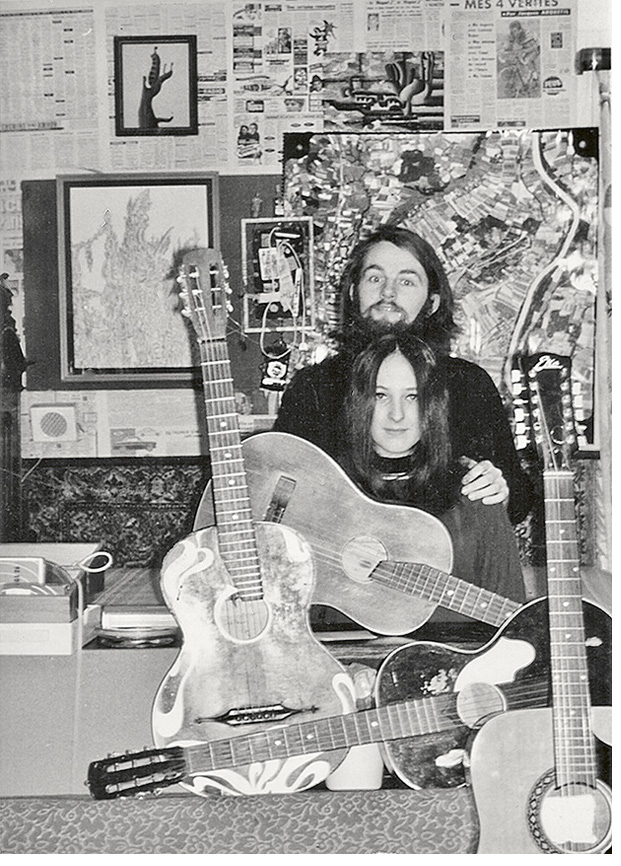

Atelier St. Valentin, Hippiezeit 1972, Martha und Wolfgang Denk, Photo: Peter Denk

Im Stettner Atelier 1987, beide Photos: Ebenhofer

Urkunde Faistauer-Preis, 1972

Bild aus dem Atelier Stetten 1975, Wolfgang Denk, Photo: Ebenhofer

Einladung Ausstellung Wolfgang Denk, Palais Liechtenstein, 1977

LHStvin. Liese Prokop, Joachim Rössl, Wolfgang Denk, Arch. Adolf Krischanitz und Bgm. Erich Grabner auf der Baustelle der Kunsthalle Krems, 1992/93, Photo: NLK

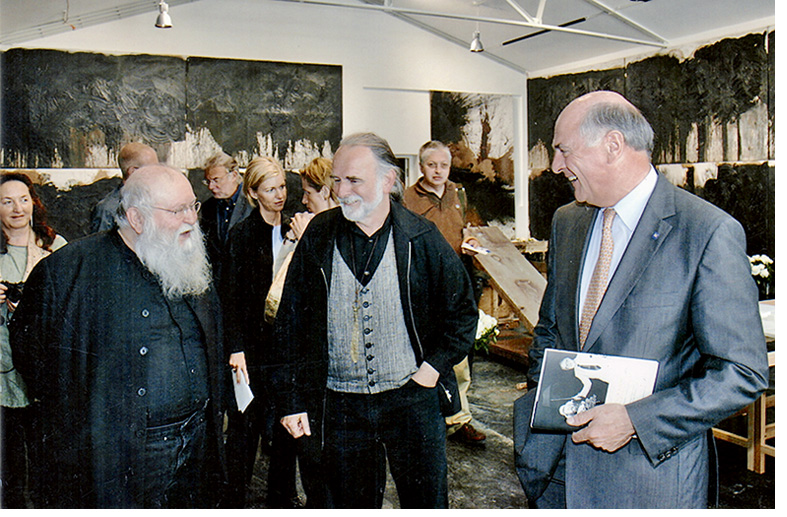

Gleichenfeier Kunsthalle Krems, 1994, Carl Aigner späterer Direktor 1997–2003, Wolfgang Denk Gründungsdirektor 1991–1997, Helmut Schäffer Geschäftsführer der Kunsthalle Krems Betr.GesmbH 1991–1997 auf der Baustelle der Kunsthalle, 1993 Photo: Denk

Kunsthalle Krems, 2002

Ansicht Kunsthalle Krems nach Fertigstellung, Blick in die zentrale Halle, 1995, Photos: Privat

Ausstellung der Kunsthalle Krems „Wasser und Wein. Zwei Dinge des Lebens – Aus der Sicht der Kunst von der Antike bis heute“ Kurator Werner Hofmann beim Rundgang mit LH. Erwin Pröll, Wolfgang Denk und Bgm. Grabner Photo: Groschedl

Modell Museumszentrum und Hermann Nitsch Museum Mistelbach, 2004, Photo: Kraus

Hermann Nitsch und LH. Erwin Pröll 2007, Nitsch Gala im Herman Nitsch-Museum Mistelbach, Photo: Pfeiffer

Grundsteinlegung des MZM Mistelbach 2005 mit Architekt Johannes Kraus, Hermann Nitsch, Christian Resch, Wolfgang Sobotka und Wolfgang Denk, Photo: Privat

Innenhof des Denk-Hofes und Atelierhauses in Zöbing am Heiligenstein, Kamptal, NÖ, Photo: Denk

Blauer Himmel, Schäfchenwolken, Wolfgang und Martha Denk auf der Donau durch die Wachau 2017, Photo: Denk

Atelierszene 1992 vor der Abreise nach Prag, Photo: Denk

Hauptatelier im Denk-Hof Zöbing 2016, Photo: Denk